- 【タイトル】

- 花の頃を越えてかしこし馬に嫁

- 【作者】

- 上村順渕様(熊本市)

- 【私の草枕】

- 源さんの馬に引かれてお嫁入りの場面

- 【評価】

- 明快な春と花嫁。「草枕」の象徴的な場面を魅力的な手法で描いている。

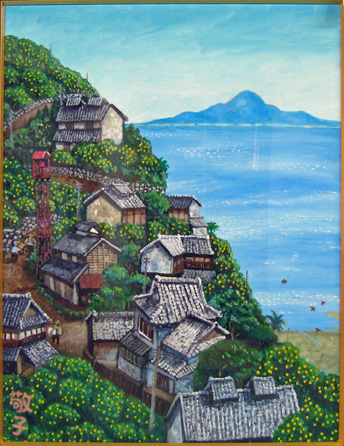

- 【タイトル】

- 茶屋のお婆さん

- 【作者】

- 山本憲治様(熊本市)

- 【私の草枕】

- 「おい」と声をかけたが、返事がない。峠の茶屋へ立ち寄るシーンである。その茶屋の婆さんが、2~3年前に見た舞台の美しいと思った婆さんに似ていた。この婆さんに石臼を挽かせて見たかった画工に代わって再現して見ました。たぶん田舎の婆さんにしては、スタイルも良くこんな感じではなかったろうか。

- 【評価】

- 茶屋の婆さんの日常を素朴に表現。有名な茶屋での一文を見事に表現している。リアルな手法がいい。

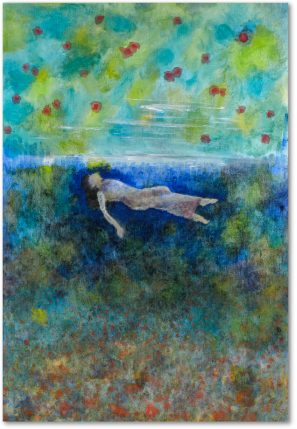

- 【タイトル】

- 沈みゆく女と椿

- 【作者】

- 足立果菜子様(東京都小平市)

- 【私の草枕】

- 降り積もる椿の赤は、腐敗してもなお鮮やかさを増していく。

- 【評価】

- 花、深い水、沈みゆく女の幻想。鏡が池の場面をよく読みこなしての作品。水底の表現も可。

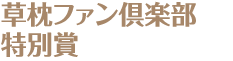

- 【タイトル】

- 無上の露

- 【作者】

- 岩井尚子様(玉名市)

- 【私の草枕】

- 恋ゆえに散った長良の乙女をモデルに那古井の嬢様から「鏡ヶ池でやすやすと往生している所を画いて下さい」と頼まれます。那美さんの表情に「憐れ」が一面に浮いた時「余が胸中の画面は、この咄嗟に成就した」。この「憐れ」こそ仏の心情、真善美の象徴、最たるものであります。現代の世の最も忘れている一面ではないでしょうか?近年の天変地変勃発、神からの警鐘警告と受け取れます。今こそ文化の再建、『草枕』も見直し、見習しが必要で、「憐れ」を描いた『草枕』は光っています。

- 【評価】

- 花と水、着飾った女。幻想の中の那美さんを最大限に表現。「美しく描いて下さい」との那美さんの注文どおりの絵である。

| 【作品】 | 【タイトルと作者】 | 【評】 |

|---|---|---|

| 《タイトル》 鏡が池 《作 者》 池上幸子様 (玉名市) | 椿の振袖?と水に浮く那美さんの幻想。”妖女”にしては少し迫力が足りないが、構成としては面白い。鏡ケ池の雰囲気が出ている。 |

| 《タイトル》 雲雀の声を聴きながら・・・ 《作 者》 東大森敬子様 (熊本市) | 素朴なてんすい風景。作品の場面としては少しずれている感じだが、「草枕」全体のイメージとしての風景のとらえ方はよい。 絵としてはおもしろいが洋画のサインとしては大きすぎ。 |

| 《タイトル》 鏡ヶ池の水底に透き見える椿の赤い色 《作 者》 杉浦隆夫様 (愛知県田原市) | 池に沈む椿からの同心円、無数の蝉の羽からの不思議な浮遊感。何となく作品の世界を思わせるが、今ひとつきめ手が欲しい労作である。 |

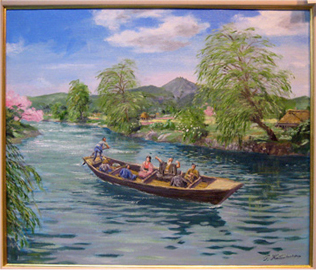

| 《タイトル》 峠の茶屋および川船 《作 者》 朽原彪様 (福岡市) | 平易な描写だが、小説の場面を明確に描き表した2作。「草枕」の説明にわかり易い端的な作品。 (2点を1組として評価) |

応募総数:20点

- 【総評】

- 小説の場面をとらえて一生懸命描いてある。 しかし、作品のコメントと絵が結びつきにくいものもあり、もっと「草枕」を深く読み込んでもらうと良くなる。

今回は世相を反映してか全国各地からの宅配応募が少なかったのが残念。それでもいい作品が寄せられた。 - 【審査員】

- 中村青史氏(草枕交流館長・文学博士)

宮崎静夫氏(熊本市・画家)